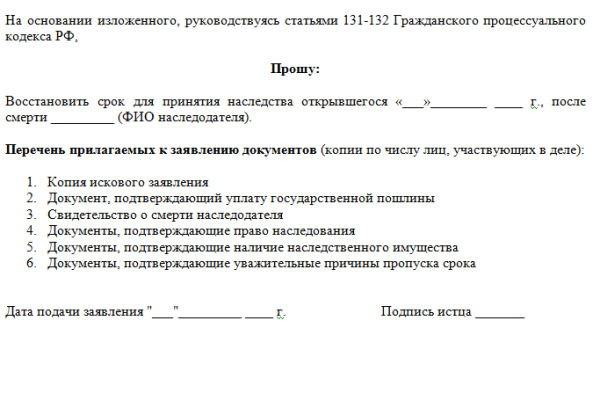

Восстановление сроков

По независящим от человека причинам или в силу собственной легкомысленности срок принятия наследства может быть пропущен. Законодательством предусмотрены процедуры, следуя которым его можно восстановить, но на практике это не всегда возможно.

Согласительный порядок

Оптимальным вариантом в случае нарушения срока подачи заявления нотариусу будет получение согласия от остальных претендентов на получение части имущества опоздавшим.

Согласие оформляется в письменном виде каждым наследником отдельно или всеми вместе. Если документ подается по почте, подпись должна быть заверена нотариусом или другим уполномоченным лицом.

Ни один из наследников не должен объяснять причину и мотивы своего решения. Нотариус получает документ и уведомляет претендентов, что их доля будет уменьшена, а имущество перераспределено. На основании соглашения нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство и предоставляет новые с учетом доли нового владельца.

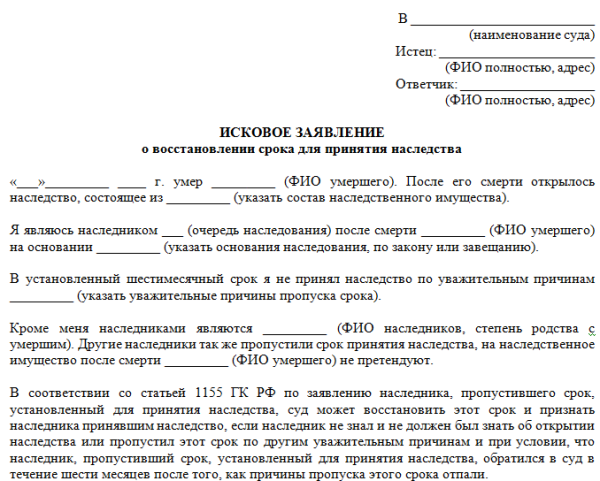

Судебный порядок

Не всегда удается достичь компромисса, ведь мало кто желает добровольно уменьшить свою долю в наследстве. Поэтому можно пойти другим путем — обратиться в суд лично либо через представителя.

В соответствии со ст.1155 восстановление возможно в 2 случаях:

- если наследник не знал и не мог знать об открытии наследства;

- имелась уважительная причина для пропуска отведенного периода.

Законодательно такие причины не установлены, но на основании принятых судебных решений можно предположить, что это тяжелая болезнь, длительная экспедиция, неграмотность, содержание в заключении и прочие.

Обращение в суд должно быть подано не позже 6 месяцев с момента, когда были устранены препятствия, мешающие обратиться к нотариусу.

В любом случае срок восстанавливается в отношении несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц.

В результате выносится постановление не о продлении срока, а о перераспределении долей. Решение суда становится правоустанавливающим документом, согласно которому осуществляется переход права владения имуществом.

Следование закону — единственное, что требуется от лиц, претендующих на имущество умерших родственников. Но в силу незнания норм права, люди лишаются благ, которые могли бы им достаться. Нередко, пропустив срок вступления в наследство, граждане считают, что он не подлежит восстановлению. Однако в юридической практике встречаются случаи, когда суд признает основанием для восстановления срока юридическую неграмотность или тяжелое материальное положение, ведь точный перечень причин законом не установлен.

Оказавшись в неразрешимой ситуации, следует обратиться за помощью. Юристы сайта ros-nasledstvo.ru подскажут, какие сроки действуют при открытии наследства, как быть в случае пропуска назначенного периода и помогут реализовать свое наследственное право.

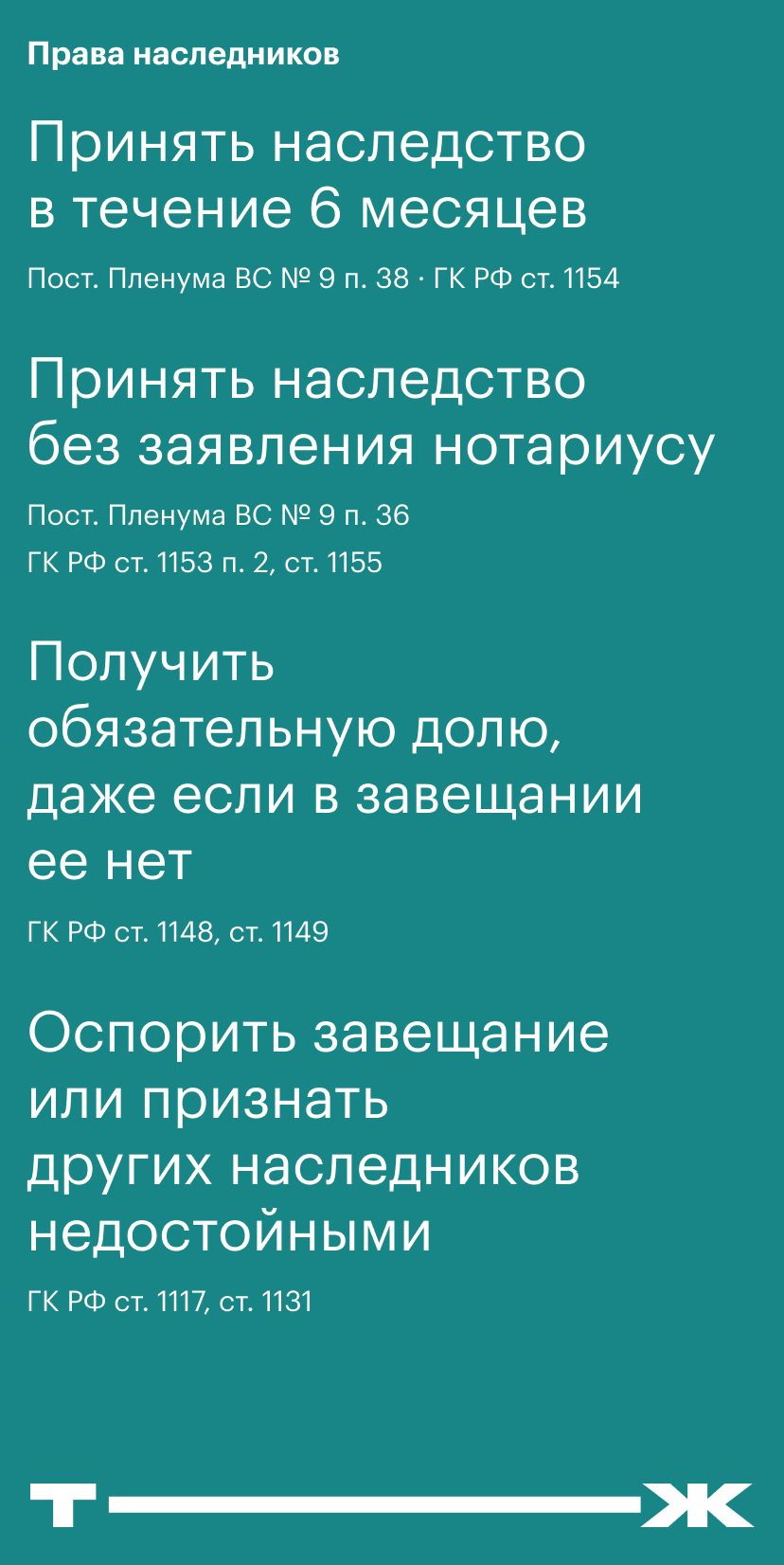

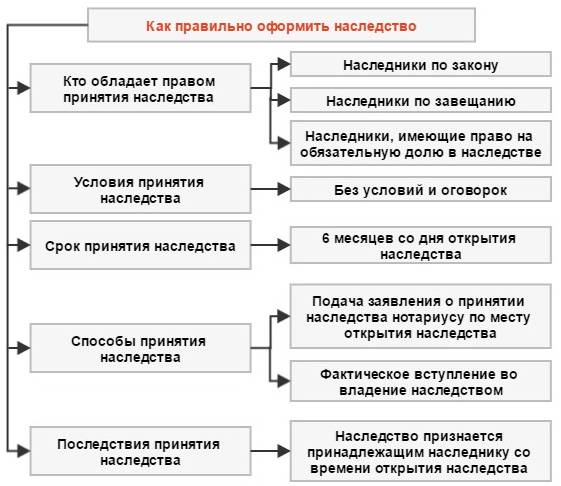

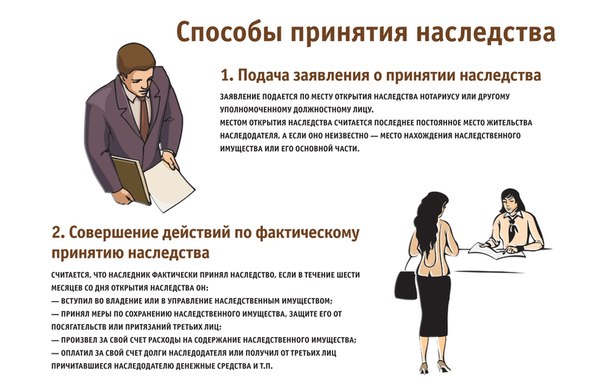

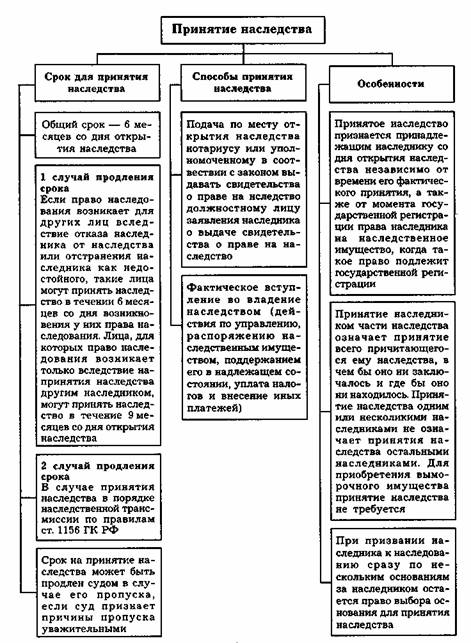

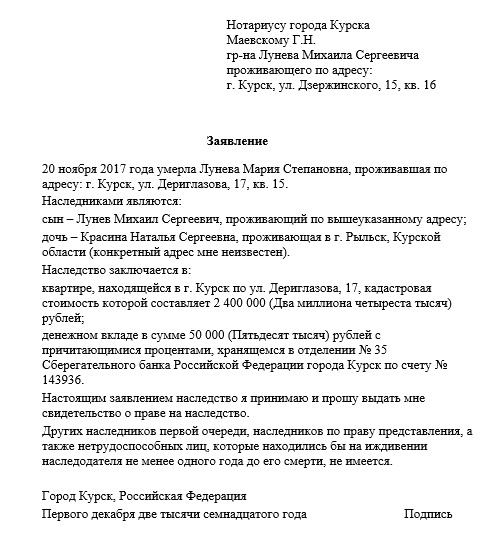

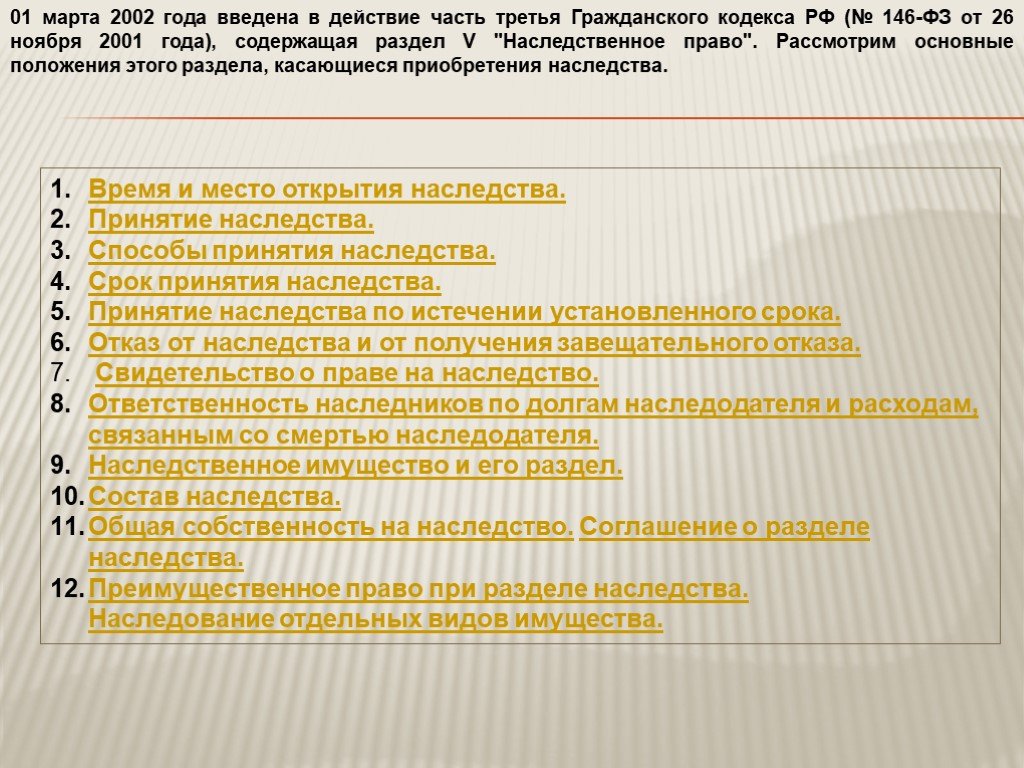

Способы принятия, порядок процедуры

Способы и сроки принятия наследства могут касаться как судебного, так и нотариального характера ведения дела. Во втором случае процесс имеет стандартный характер. После заведения производства и оповещения все наследники пишут заявления о принятии наследства либо отречении от него и ждут назначенного часа для присвоения собственности.

Формальный

Под формальностями здесь подразумевается именно бумажная волокита и обязательная для выжидания временная отсрочка (примерно полугодичная)

Она действительно выступает крайне важной в плане разворачивающихся в будущем событий. Причем немаловажным является корректное написание заявления у нотариуса о принятии наследства

В безусловном порядке высказываемое в письменном виде согласие с наследством должно сопровождаться прошением об издании и передаче на руки свидетельства о праве на такую собственность. Несмотря на то что заявление с просьбой надолго остается на хранении у нотариуса, именно этот пункт в заявлении является основанием для передачи сертификата по истечении выжидательного периода.

Фактический

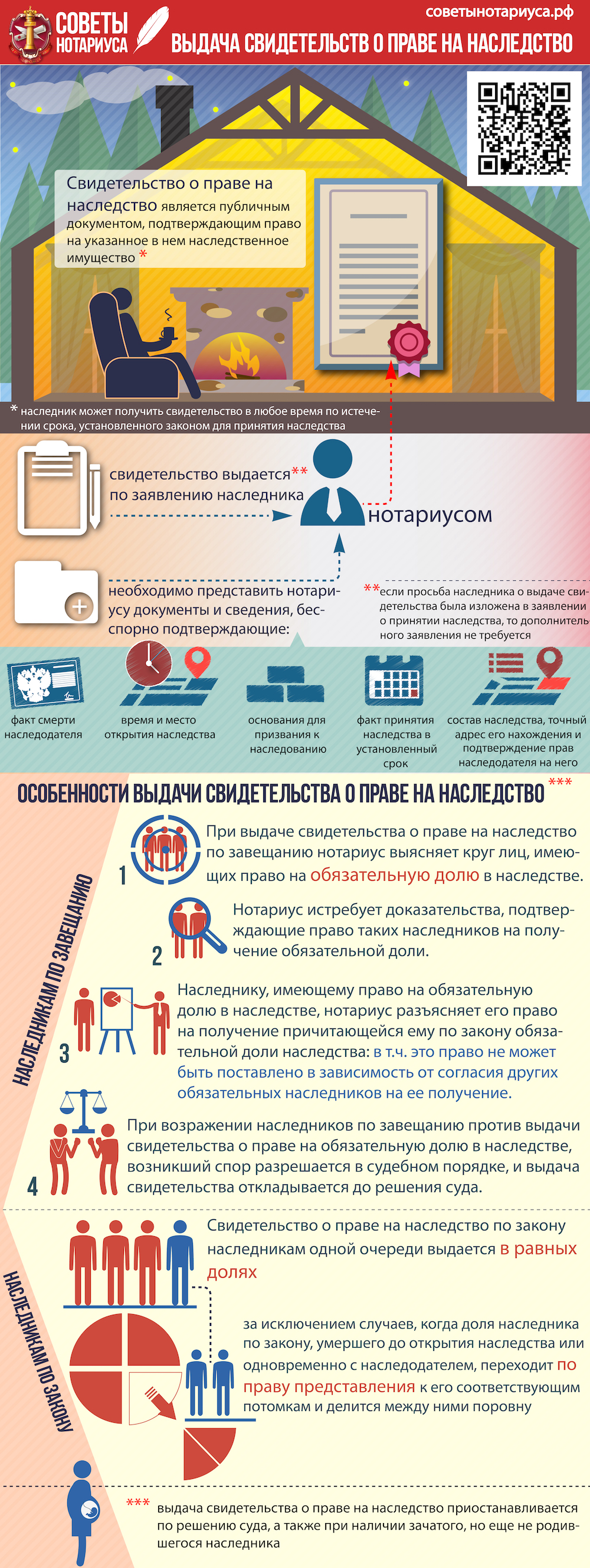

Выданное свидетельство о праве на наследство несколько приравнивается к свидетельству о праве собственности. С этим документом заявителю предстоит обратиться в Росреестр для постановки собственности на учет. Далее в информационной базе госоргана она будет числиться уже на новом владельце.

Свидетельство может выдаваться как на все имущество целиком, так и на его отдельно назначенные доли. При этом непосредственная выдача сертификатов по желанию получателей может проходить в персональном или групповом формате. При выявлении не учтенного ранее наследства почившего разрешается оформить дополнительное свидетельство.

Особенности фактического принятия

Следует помнить, что выданное свидетельство о праве на наследство не равняется госрегистрации. Зарегистрировать имущество на свое имя следует в обязательном порядке. При этом вместо посещения Росреестра гражданам предлагается услуга по постановке на учет в МФЦ, как у посредника.

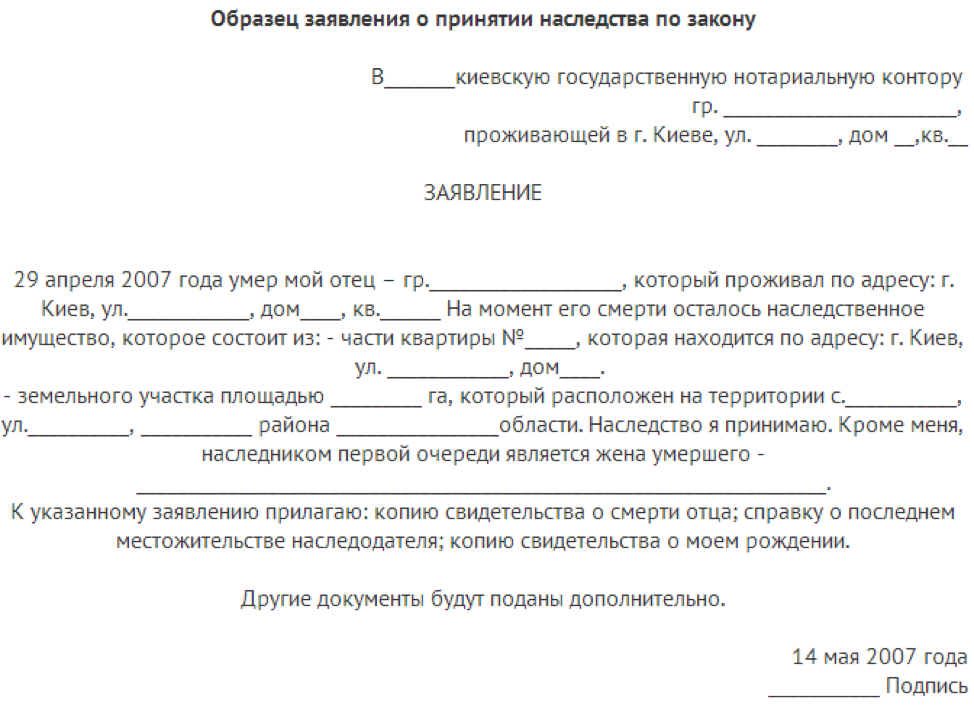

Документы для принятия наследства по закону

Заявление, подающееся для принятия наследства, должно также иметь ряд приложений, подтверждающих право наследника на осуществление указанных действий.

Документы, требующиеся для принятия наследства по закону можно разделить на следующие категории:

- подтверждающие факт наступления смерти наследодателя;

- определяющие место открытия наследства;

- удостоверяющие наличие родственных связей с наследодателем;

- определяющие состав и место нахождения наследуемого имущества.

К документам, подтверждающим факт наступления смерти наследодателя, можно отнести свидетельства органов ЗАГС (свидетельства о смерти) и судебные решения о признании лиц умершими.

Для того, чтобы подтвердить место открытия наследства, наследнику понадобится справка о последнем месте жительства наследодателя. Такой документ можно получить в ЖЭКе по месту жительства лица (справка формы №3). Он содержит в себе данные из адресного бюро или книги учета жильцов. Указанный документ может также удостоверять факт совместного проживания наследника и наследодателя. Работники ЖЭКа в обязательном порядке ставят в книге учета жильцов (домовой книге) отметку о снятии наследодателя с регистрации в связи с его смертью.

Четко определить круг допустимых документов, подтверждающих родство наследника с наследодателем невозможно. Это могут быть свидетельства органов ЗАГСа (например, свидетельства о рождении для детей-наследников или свидетельства о браке для супругов-наследников), выписки из метрических книг, решения суда о признании родства, а также иные документы, способные подтвердить факт.

Факт наличия родственных связей между наследником и наследодателем можно установить и после смерти последнего путем обращения в суд.

Документы, определяющие состав и место нахождения наследуемого имущества, должны отвечать нескольким требованиям:

- должны быть правоустанавливающими (на движимое и недвижимое имущество, подлежащее регистрации, ценные бумаги или деньги)

- должны указывать на принадлежность конкретного имущества наследодателю

Пример

Гражданин С. претендует на принятие наследства по закону после смерти своего отца гражданина К. Установлено, что к имуществу, подлежащему наследованию относятся: квартира в Оренбурге, дача в пригороде Оренбурга и автомобиль ВАЗ 2106. Установлено, что квартира была унаследована отцом за 3 месяца до смерти, а дача куплена за два года до этого.

Для подтверждения наличия указанного имущества, а также места его нахождения гражданину С. понадобится приложить к заявлению о принятии наследства договор о купле-продаже дачи и документы о ее приватизации, свидетельство отца о праве на наследство (в отношении унаследованной квартиры), справку из БТИ о стоимости квартиры на день смерти отца, техническую документацию БТИ (техпаспорт квартиры (план), выписку из Единого государственного реестра прав), Свидетельство о госрегистрации права (если такое уже было получено в отношении квартиры), а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

Допускается принятие наследства с оговорками или нет

Всем тем, кому полагается собственность с обременением, важно получить ответ на данный вопрос. Как мы уже выяснили, завещатель обладает множеством прав касательно распоряжения по передаче собственного имущества

Закон гласит, что принятие наследства под условием или с оговорками наследника не разрешено. А потому наследник имеет возможность поступить только следующим образом:

- принять имущество, которое ему полагается по завещанию, предварительно выполнив все условия завещателя;

- не выполнять этих условий, и тем самым отказаться от всего наследства.

Также не представляется возможным отказаться лишь от какой-то части завещанного, не выполнив требований. К примеру, завещатель оставил наследнику автомобиль, частный дом и квартиру. Но квартиру наследник может получить, только выполнив определенные требования. В данном случае наследник не имеет право получить только частный дом и машину, отказавшись получать квартиру и выполнять прописанные в завещании поручения. Он может либо получить все (выполнив условия), либо отказаться от всего.

Как оставляется наследство с условиями или оговорками

Как уже было сказано в статье, оговорки являются небольшими замечаниями и дополнениями к завещанию. Они оказывают дополнительное влияние на саму процедуру принятия имущества. Самым распространенным предметом оговорки является передача наследства лицу только после того, как ему исполнится 18 лет. А вот условия влияют на весь процесс принятия, их должен исполнить наследник. Например, условием может выступать погашение всех задолженностей составителя завещания или другого лица, которое будет указано в документе.

Составить завещание с условием разрешено, но только при их законности. Предметом условия не может быть убийство, обман, мошенничество, акт вандализма и т. д. Также условие не должно нарушать ни одного права наследника, иначе последний может оспорить завещание, и это условие признают недействительным. Условие или оговорки, если таковые имеются, обязательно следует вписать в документ.

Часто в фильмах бывают сюжеты, когда богатый родственник оставляет немыслимое состояние, но с условием для наследника, например, жениться в течение месяца. Но такое возможно только в кино, так как требование вступить в брак или ему подобное ущемляет права наследника.

Составление завещания с условием

Каждый гражданин обладает правом составить такое завещание, если в нем будут указаны пункты:

- список всех наследников;

- несколько наследников;

- особые требования к наследникам, если таковые имеются у завещателя.

В том случае, если наследник не станет выполнять обязательства, которые возложил на него завещатель, то имущество ему не будет предоставлено. Вместо этого оно автоматически передается родственникам завещателя, которые будут выбраны исходя из очередности, предусмотренной законом.

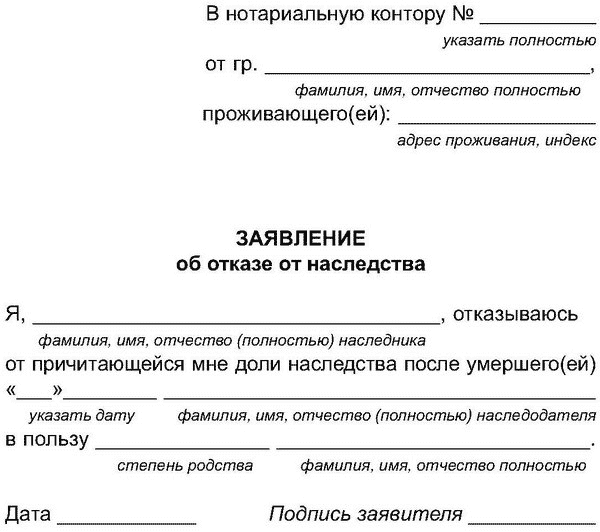

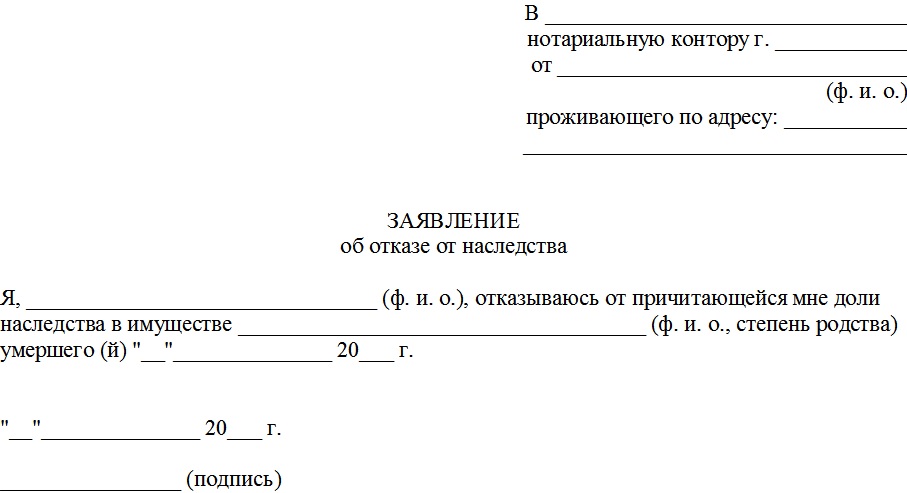

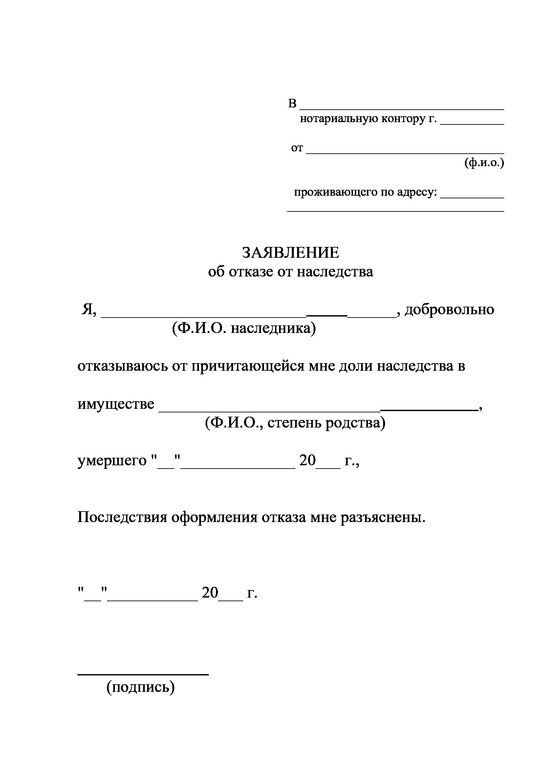

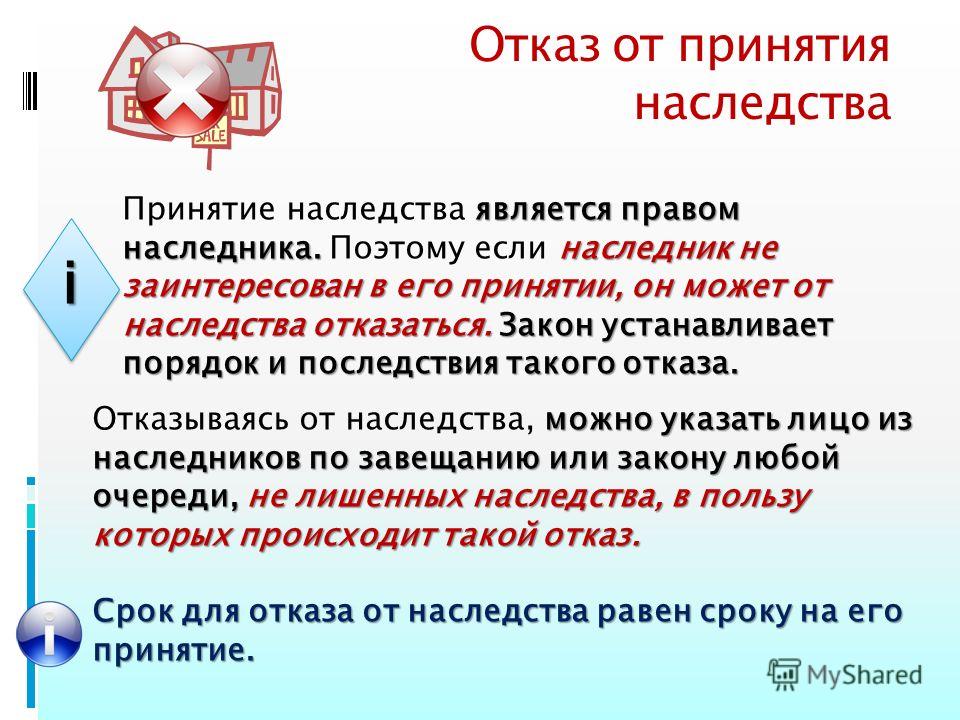

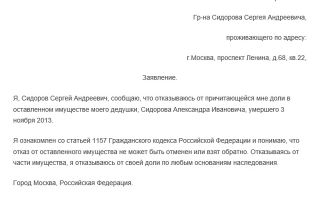

Как отказаться от наследуемых прав и обязанностей

Принятие наследства – это право, привилегия наследника, а не его обязанность. Это значит, что брать на себя невыгодные, тяжелые обязательства, так же как и ненужные, неуместные права – совсем не обязательно.

Наследник, который не имеет никаких притязаний на наследство, может отказаться от него на протяжении 6 месяцев. Сделать это можно двумя способами:

- подать в нотариальную контору заявление об отказе;

- проигнорировать процедуру наследования.

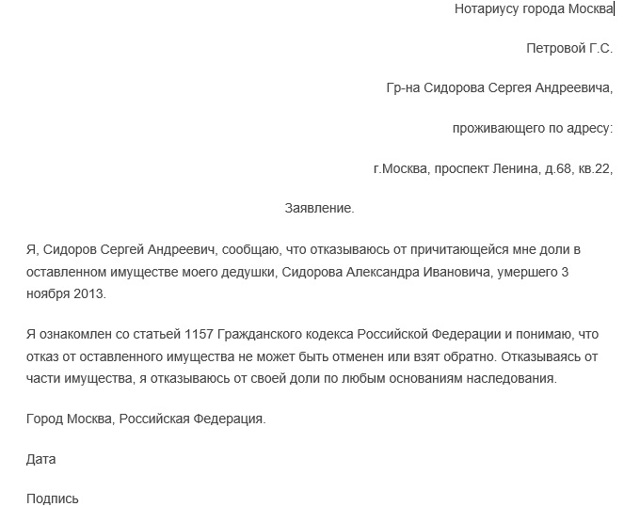

Первый способ – прямое указание закона. От наследника требуется выполнения таких действий:

- Оформление заявления, в котором указываются такие сведения, как Ф.И.О., место проживания заявителя, номер и местонахождение нотариальной конторы, сведения о наследодателе (Ф.И.О., дата смерти, место последнего проживания, родственная связь с заявителем), отказ от наследования (абсолютный или в пользу конкретного лица из числа наследников), дата, подпись заявителя.

- Подача заявления в нотариальную контору, где ведется наследственное дело. Сделать это можно как при личном визите, так и с помощью почтовой пересылки или помощью доверенного лица, но в этом случае заявителю нужно удостоверить свою подпись нотарильно .

Подробнее о порядке оформления отказа – статья «Принятие и отказ от наследства».

Второй способ прямо не предусмотрен законом, но косвенно вытекает из других законодательных норм. Наследнику, который не заинтересован в принятии наследства, не нужно делать ничего — неявка в нотариальную контору на протяжении 6 месяцев после смерти наследодателя не влечет за собой никаких правовых последствий. Право наследования переходит к представителям следующей очереди, а если таковых нет — наследство становится выморочным и переходит в собственность муниципалитета или государства.

На первый взгляд, все просто. Однако такое бездействие — нежелательно. Во-первых, потому, что процесс наследования существенно затягивается, во-вторых — не исключено возникновение споров и претензий, например, со стороны кредиторов наследодателя. Кроме того, возможна ситуация, что бездействующий наследник умирает до истечения 6-месячного срока, и нежелательные наследственные права и обязанности переходят уже к его наследникам (процедура наследственной трансмиссии). Не избежать оформления отказа и в том случае, если наследство уже было принято (например, фактически – путем пользования наследственным имуществом, или формально – путем нотариального принятия), но наследник передумал.

Фактическое принятие наследства в суде

Споры могут возникать с третьими лицами, претендующими на собственность, с нотариусом, который отказывается выдавать нотариальное свидетельство о получении имущественных прав. Основанием для подготовки иска в суд может служить пропуск сроков переоформления документов, при котором имущество признано выморочным и передано в пользу государства. То есть конфликт возникает между фактическим наследником и государственной организацией, желающей приступить к реализации имущественных благ.

Подсудность

Рассмотрением иска может заниматься мировой суд или федеральный суд общей юрисдикции. Мировой судья рассматривает исковое заявление, если нет второй стороны ответчика. В таком случае мировой судья готовит судебный приказ, на основании которого нотариус подготовит нотариальное свидетельство о передаче имущественных прав наследнику.

Если конфликт возник между двумя сторонами (например, разными претендентами на собственность), то ходатайство направляется в федеральный суд общей юрисдикции, расположенный по месту нахождения наследства или по месту расположения нотариальной конторы, открывшей наследственное производство.

Исковое заявление о признании права собственности

Исковое заявление состоит из следующих частей:

- Шапка заявления, которая содержит наименование суда, личные данные заявителя, личные данные ответчика, если это физическое лицо. Наименование документа (исковое заявление о фактическом принятии наследства), дата и место его составления.

- Вступительная часть, в которой указаны основания и причины возникновения конфликта.

- Описательная часть, содержащая подробное описание действий, свидетельствующих о фактическом принятии имущественных благ, указывающая на список доказательств, которые подтверждают осуществление этих мер.

- Раздел с законными требованиями содержит желание человека признать наследство фактически принятым и просьбу позволить переоформить его.

- Список документов – это обязательная часть искового заявления. При отсутствии описи прилагаемых доказательств суд имеет право отказать в принятии иска к рассмотрению.

Крайне важно внести в содержание искового заявления следующие данные:

- перечень фактически принятого имущества;

- список действий, направленных на сохранность (описываются подробно);

- указание цели оформления искового заявления;

- указание даты и подписи гражданина, который оформляет обращение в суд.

Необходимые документы

Ходатайство подкрепляется обязательными документами, среди которых:

- паспорт истца;

- паспорт умершего наследодателя;

- свидетельство о смерти или решение суда о признании умершим;

- квитанция об уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в суд;

- все документы, подтверждающие фактическое принятие наследственного имущества;

- письменное заявление к нотариусу на получение нотариального свидетельства;

- официальный нотариальный отказ от изготовления нотариального свидетельства.

Судебная практика

Гражданский кодекс говорит о том, что единственное основание фактического принятия наследства – это отсутствие других претендентов на имущество, то есть полная уверенность в том, что никто не заявит претензий на блага, что ничьи права не ограничены, не нарушены. Если истец смог в полной мере подтвердить отсутствие претензий со стороны других лиц и доказать перечень действий, направленных на фактическое владение имуществом и его сохранность, то исковые заявления удовлетворяются, и человек принимает собственность в свое владение.

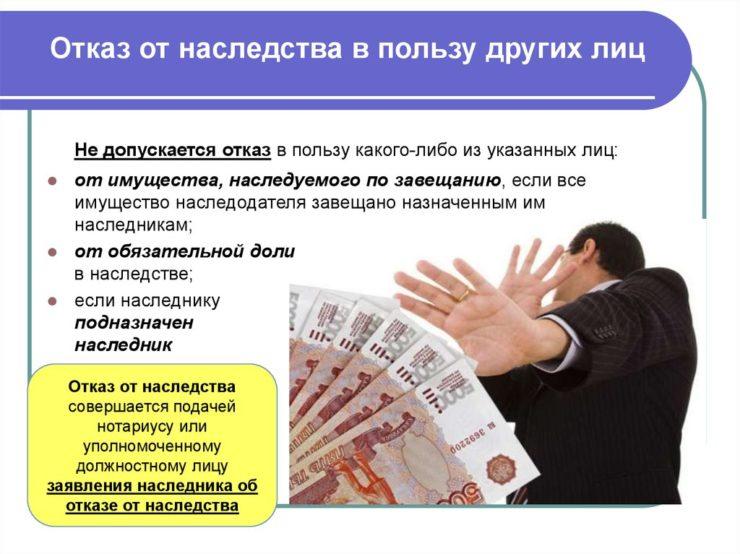

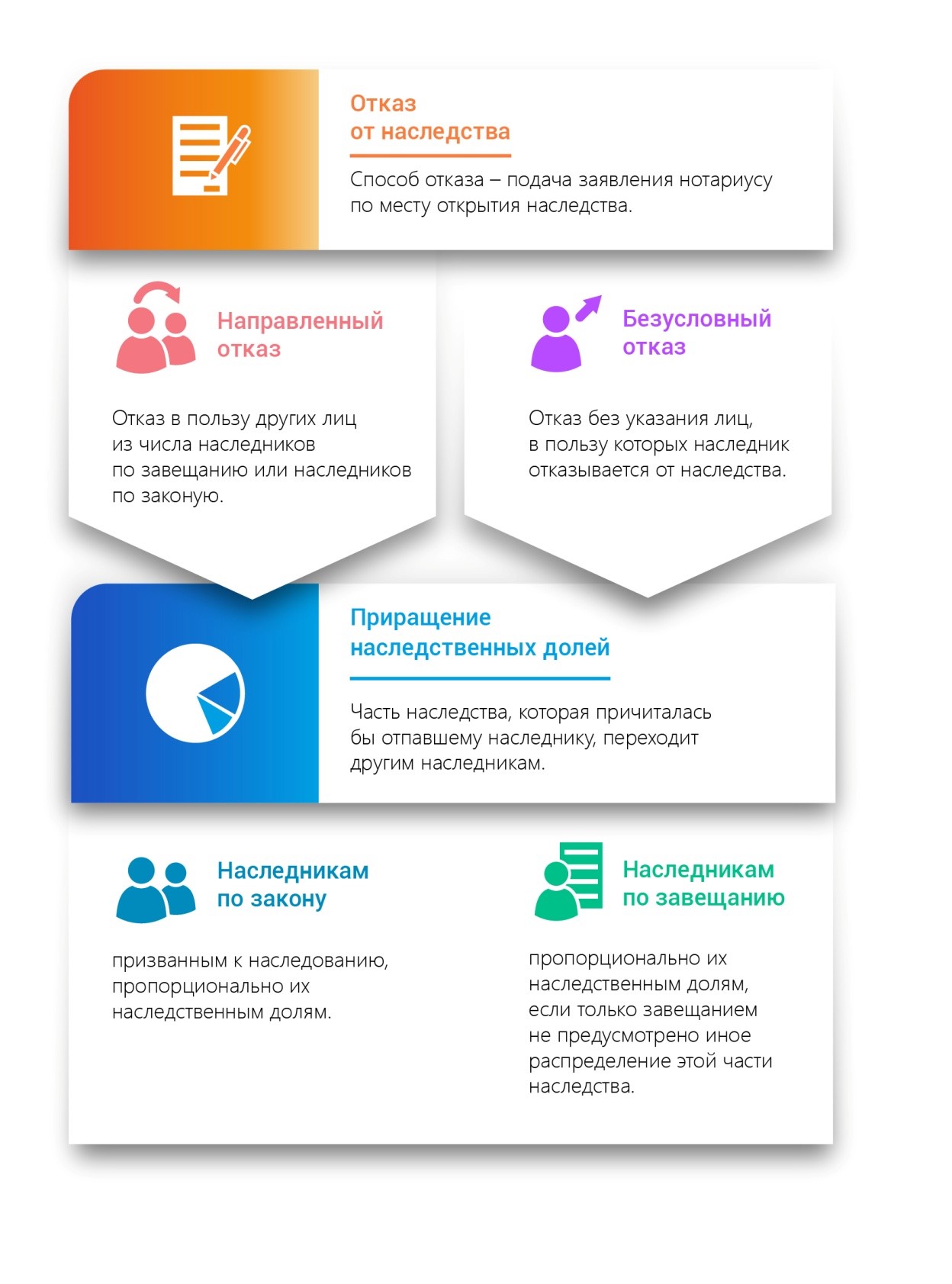

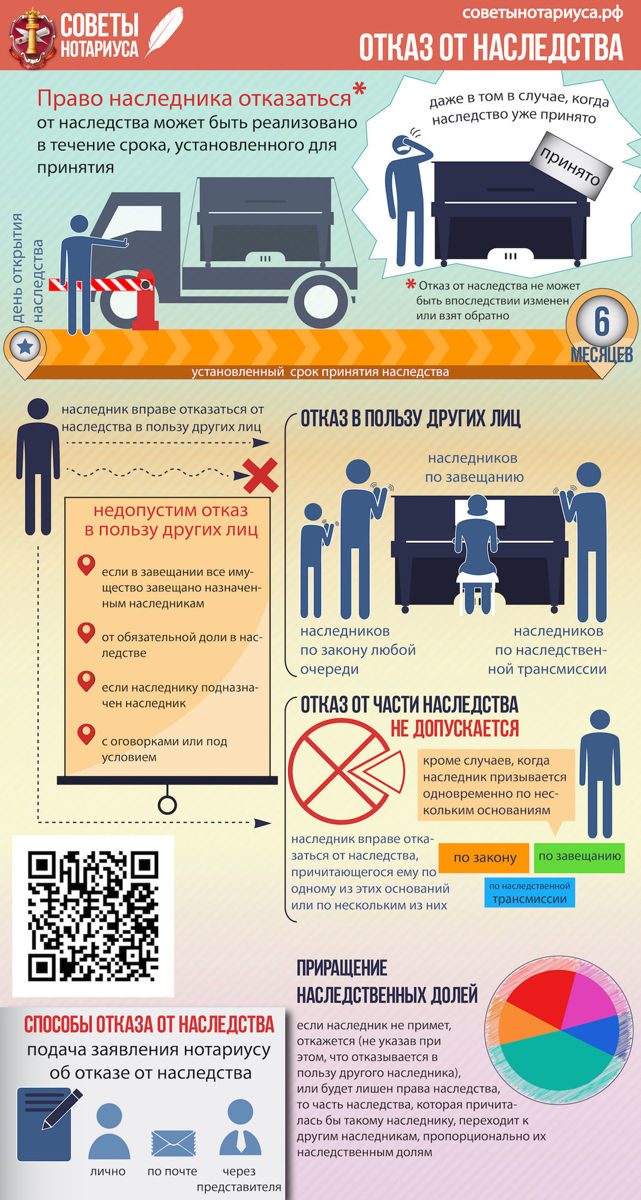

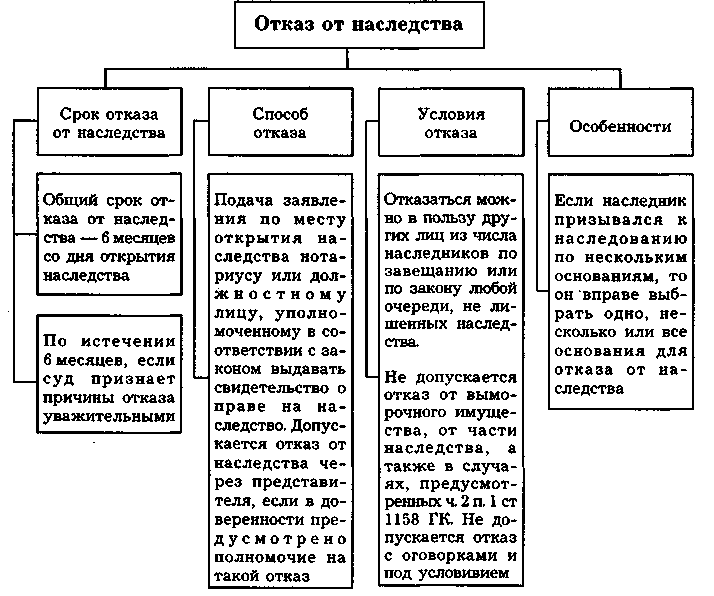

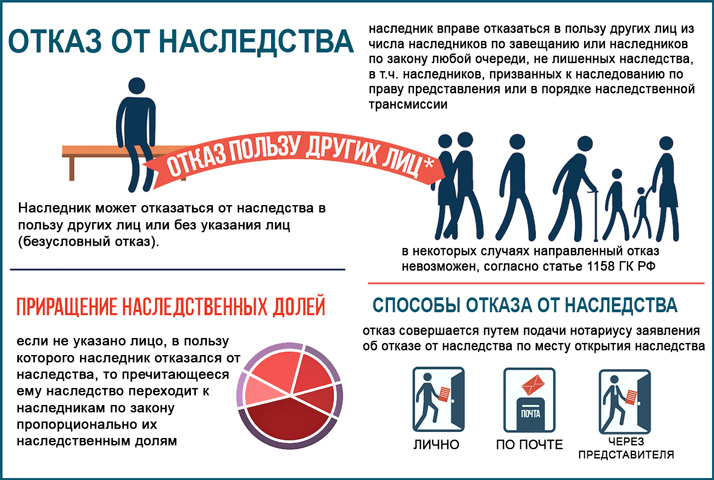

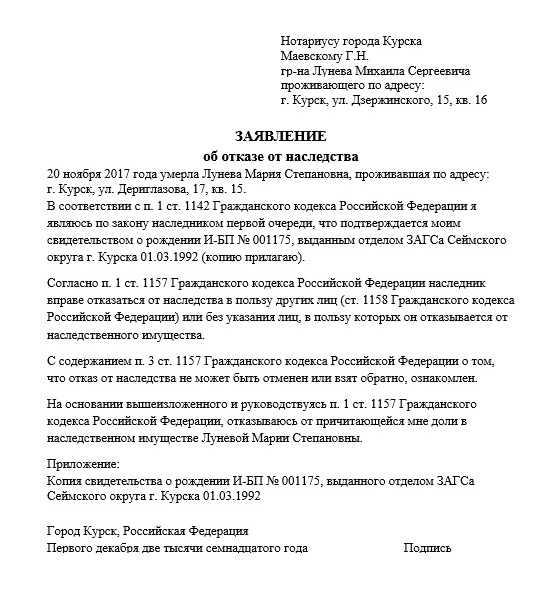

Отказ от наследства

Бывают случаи, когда наследство не нужно, не выгодно наследнику. Принятие наследства – это не обязанность, а право наследника, такое же, как и право отказа от наследства – волевого и целенаправленного действия.

Отказ следует отличать от простого непринятия наследства, при котором наследник не совершает никаких действий, свидетельствующих о намерении стать владельцем наследственного имущества (не подал в нотариальную контору заявления, не принял наследство фактически). В последнем случае, если причины непринятия наследства уважительные, у наследника сохраняется возможность его принять. Отказ от наследования – акт безусловный и безоговорочный, а также бесповоротный — отказавшись, наследник уже не может передумать и изменить решение.

Не допускается частичный отказ (например, отказ только от долгов наследодателя), отказ с оговорками, отказ от принятого наследства и, наоборот, принятие после отказа от него.

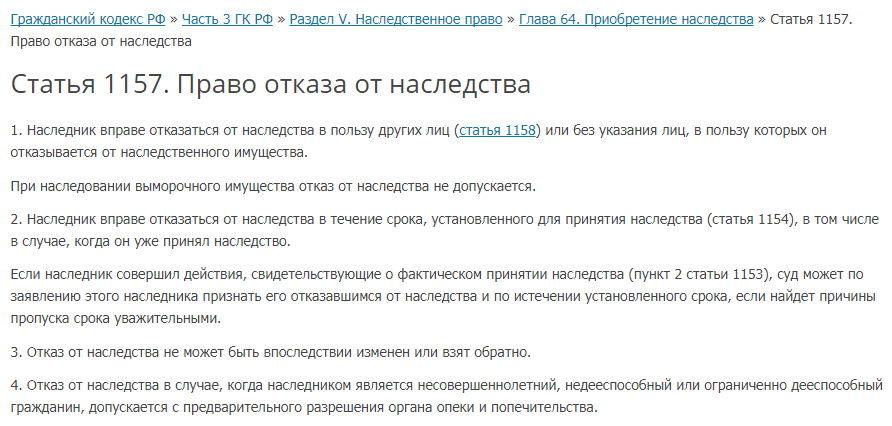

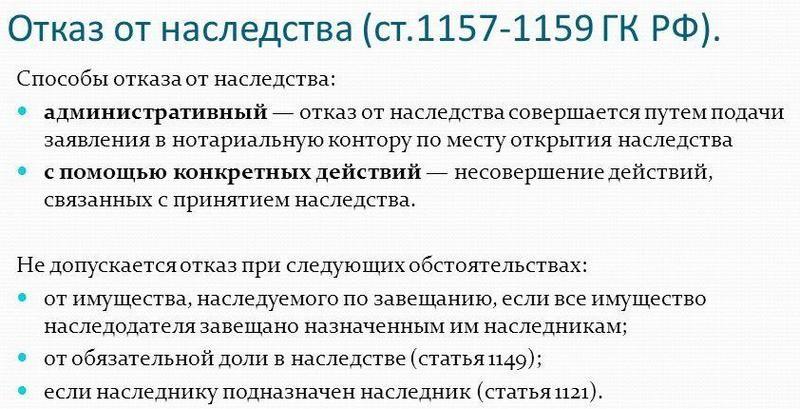

Согласно пункту 1 статьи 1157, отказ может быть…

- Неопределенным – без указания лиц, в пользу которых происходит отказ;

- Определенным – отказ производится в пользу одного или нескольких других наследников по закону или завещанию, не лишенных права наследования (волей наследодателя или решением суда, как недостойные наследники).

Закон предусматривает ряд ограничений относительно круга лиц, в пользу которых возможен отказ от наследования.

- Прежде всего, согласно пункту 1 статьи 1158 ГК РФ, нельзя отказаться от наследства по завещанию в пользу другого лица, если волей завещателя все наследственное имущество распределено между назначенными им наследниками.

- Нельзя отказаться в пользу другого лица от обязательной доли, поскольку закон ограничивает право на ее получение рядом оснований (несовершеннолетний возраст, нетрудоспособность близких родственников наследодателя) согласно статье 1149 ГК РФ.

- Если завещанием определен подназначенный наследник, именно к нему, а не к другому лицу, переходит право наследования в случае отказа основного наследника. В этом случае отказ в пользу другого лица также невозможен.

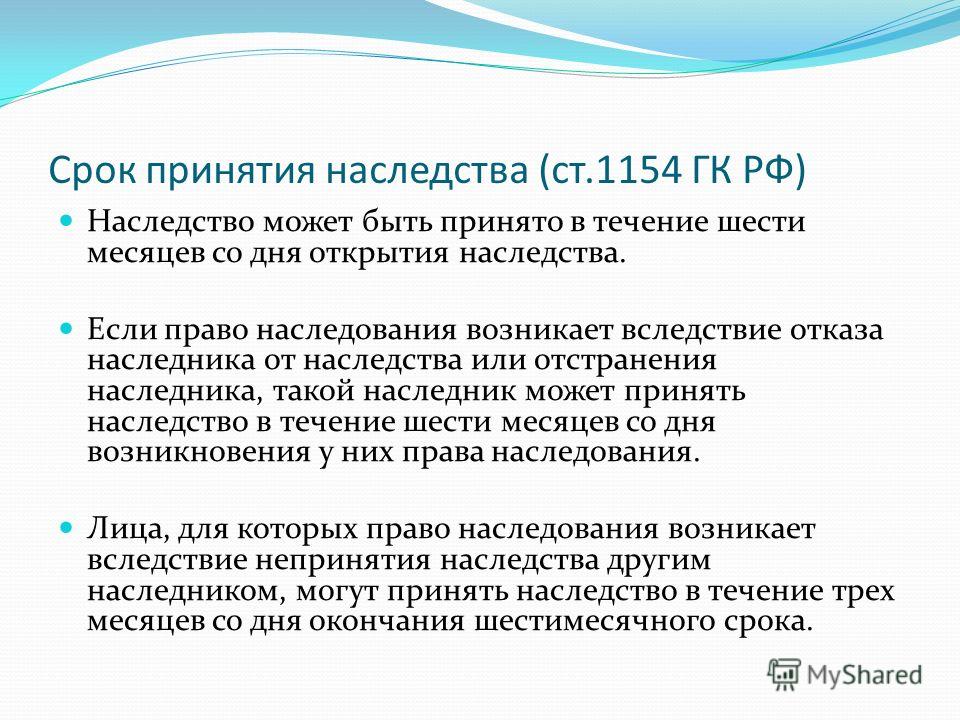

Сроки отказа

Как и для принятия, так и для отказа от наследства закон (статья 1154 и пункт 2 статьи 1157 КГ РФ) определяет срок – 6 месяцев.

Если 6-месячный срок, предусмотренный для отказа, пропущен, при наличии уважительных причин он может быть продлен через суд – по аналогии с продлением пропущенного срока принятия наследства, о котором упоминалось выше.

Помните, что непринятие наследства на протяжении 6-месячного срока (то есть намеренное уклонение от посещения нотариальной конторы) – не означает отказа от него. Может случиться так, что не принимая юридически, наследник принимает его фактически – путем владения, пользования и распоряжения имуществом наследодателя. Отказ от наследования предусматривает выполнение специальной процедуры в установленный законом срок.

Процедура отказа

Отказаться от наследования можно только путем обращения к нотариусу с соответствующим заявлением. Сделать можно несколькими способами:

- лично посетить нотариальную контору, где ведется наследственное дело;

- отправить составленное и нотариально удостоверенное заявление почтовой или курьерской службой в ту нотариальную контору, где ведется наследственное дело;

- передать составленное и нотариально удостоверенное заявление доверенным лицом (в доверенности должно быть предусмотрено специальное полномочие – право принятия и отказа от наследства от имени доверителя).

К заявлению об отказе прилагаются документы:

- Паспорт;

- Свидетельство о смерти;

- Выписка из домовой книги или справка из отделения УВМ — документы о последнем месте проживания наследодателя;

- Завещание или документы, подтверждающие родство с наследодателем;

Если наследник – недееспособный (ограниченно дееспособный) или несовершеннолетний, его отказ возможен только с позволения органа опеки и попечительства.

Узнать больше и подробнее о процедуре отказа от наследства, в том числе, образец заявления об отказе и полный перечень документов, можно в статье «Как правильно оформить отказ от наследства».

Где определяется факт вступления в наследство

Изначально факт принятия может предполагаться самим наследодателем в составленном завещании. Поскольку в России законодательно пропагандируется свободный формат составления завещания, то его автор полномочен указать в документе любого человека и предназначенную для него долю из перечня зарегистрированного имущества.

При предположительном принятии наследства по закону (в режиме очередности) вопрос наследования возникает только после официального появления имущества (со дня смерти родственника наследодателя). В этом случае основания определены законодательно и под ними подразумевается степень близости, а точнее, родства с наследодателем.

При фактическом вступлении преемников на путь наследственного принятия имеется лишь два направления работы: нотариальное или судебное. На практике именно такая последовательность выступает приемлемой. То есть сперва люди обращаются к нотариусу, который проверяет наличие завещания по базе данных и расписывает дальнейший ход событий с возможными проблемными моментами.

Где определяется и реализуется факт вступления в наследство:

- у нотариуса;

- через судебную инстанцию.

На этом этапе или далее люди могут обратиться к системе правосудия для отстаивания своих интересов по принятию наследства. Возможно, на первой встрече с нотариусом они ознакомились с неудовлетворительным для них текстом завещания или же в дальнейшем захотят добиться статуса недостойного преемника для другого фигуранта наследственной процедуры (чтобы принять потом его долю).

В любом случае по согласию всех сторон добиться нужного исхода в разрешенный срок можно без привлечения судебной системы. Таковой отсрочкой для вступления в наследство выступает отрезок времени длиной в полгода. По его окончании претензии к неправильно распределенному имуществу (в т. ч. и неучастие в процессе принятия) оспариваются через суд. Нотариус здесь ничего не решает.